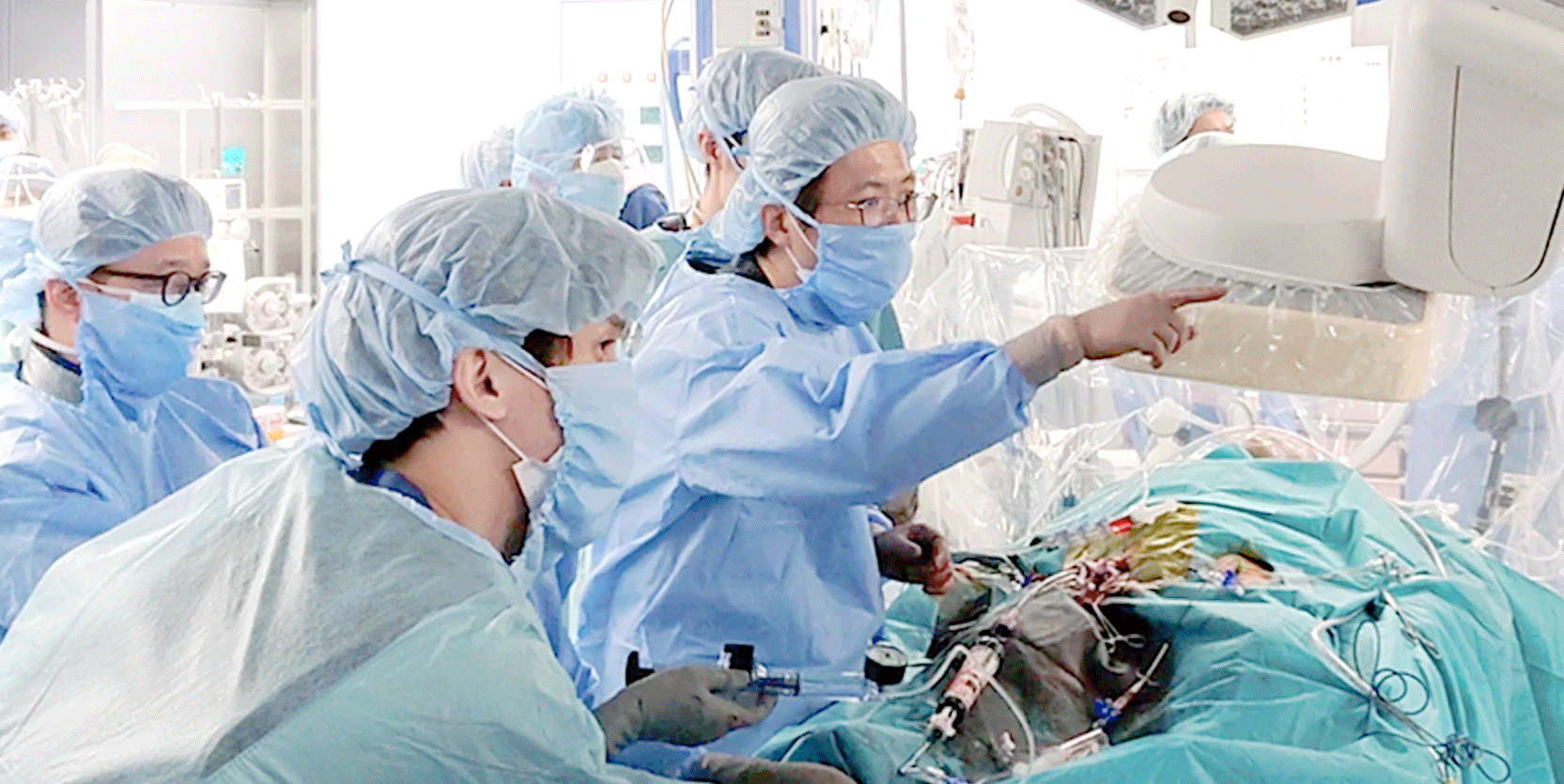

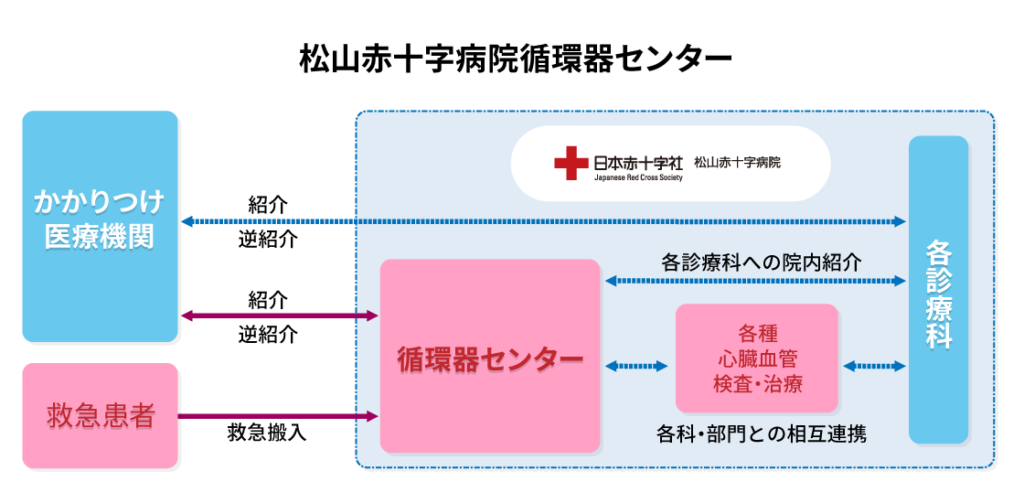

当院循環器センターは、循環器内科及び心臓血管外科で構成されており、かかりつけ医療機関ならびに当院の関連する各科・部門と相互連携して、心臓血管病診療をトータルマネージメント致します。

2024年4月現在、11名(循環器専門医6名)のスタッフで循環器疾患の診療にあたっています。

院外医療機関の医師または救急隊から、循環器疾患が疑われる救急患者さんの受診や搬送の要請を受けた場合には、原則24時間365日、お断りをせず受け入れをしています。

日常診療では、心不全、虚血性心疾患、不整脈等の患者さんが中心ですが、殆どすべての循環器疾患に対応可能です。虚血性心疾患に対する待期的および緊急PCI(経皮的冠動脈インターベンション)、不整脈に対するカテーテルアブレーション(経皮的カテーテル心筋焼灼術)、慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)に対するバルーン肺動脈拡張術(BPA)、一時的ペースメーカー挿入、永久ペースメーカー埋め込み、心臓再同期療法(CRT)、埋め込み型徐細動器(ICD)移植などのほか、心臓血管外科の協力を得て緊急手術も日常的に行っています。2019年10月より、大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル大動脈弁置換術(TAVR)の施行を開始しました。

新病院への移行を機に、新たに整備された部門を中心にご紹介させて頂きます。

当院の循環器センターが最も重視しているのが、急性期心臓血管病患者への迅速な対応です。救急外来(ER)に到着した循環器救急患者さんに対しては、救急部と連携しつつ、迅速に治療を開始します。特に、急性心筋梗塞の場合、当院到着後、30分以内に心臓カテーテル検査室へ移動、60分以内の冠動脈再灌流を目指して、初期対応しています(お示した時間はあくまで目安であり、個々の患者さんの状態によって、変動します)。

従来の冠動脈疾患治療部門(CCU)は、ICUと統合され、ICU・CCUとして、急性期重症集中治療部門の一体化が図られました。臨床工学技士の協力を得て、IABPやPCPS・ECMOなどの補助循環装置の装着及び管理も24時間365日体制で可能です。

2018年1月の北新棟の稼働に伴い、心臓カテーテル検査室の機能が強化されました。循環器センター専用に整備された血管造影室には、biplane装置を導入し、従来装置に比較して画質が大幅に改善されるとともに、造影剤使用量や被曝X線量が軽減されます。血管造影室は、放射線部門に計3室が整備され、さらに手術室部門にハイブリッドルームが整備されて、24時間365日心血管病患者への対応が可能となっています。心臓カテーテル検査室には、高性能の診断装置や各種治療装置を備えており、殆どの心臓血管病の診断・治療が可能です。

血管造影装置を備えた手術室であり、循環器センターでは、経カテーテル大動脈弁置換術(TAVI)等に使用しています。ハイブリッド室の整備により、内科的カテーテル治療と外科的手術が融合し、より複雑でハイリスクな症例への対応が可能となりました。

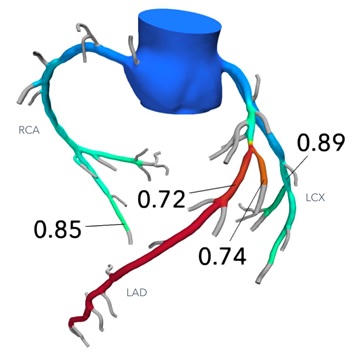

従来の80列多列化CTに加えて、2021年2月より、320多列化CTが導入されました。従来装置に比較して画質が大幅に改善されると同時に、造影剤使用量や被曝X線量が軽減されます。心臓撮影中の不整脈や体動によるモーションアーチファクトの影響を受けにくく、診断精度の向上が図れます。

FFR-CT解析

核医学検査室には、高精度のRI診断装置やPET-CTを導入しており、治療の指標とするために、心筋虚血や生存心筋(viability)量の評価、心筋疾患(心臓サルコイドーシスやアミロイドーシス)の診断を行っています。

超音波診断装置の導入により、より詳細な評価・診断が可能となりました。循環器センターでは、年間200例以上の経食道心エコー検査を施行しており、専門の資格を有する医師が在籍しています。

虚血性心疾患(急性冠症候群、狭心症等)、慢性および急性心不全、不整脈、心筋症、心臓弁膜症、大動脈瘤、大動脈解離、肺血栓塞栓症、先天性心疾患、その他

狭心症、急性心筋梗塞など、虚血性心疾患に対するカテーテル治療であるPCIに関してご紹介させて頂きます。心筋梗塞や狭心症といった虚血性心疾患は、心筋の栄養血管である冠動脈の内腔が、動脈硬化や血栓により狭窄または閉塞することによって、心筋が虚血状態(酸素不足)となり、やがては心筋壊死に陥る疾患です。経皮的冠動脈インターベンション(PCI)は、それら冠動脈疾患に対して、カテーテルを用いて行う治療法です。

当科では、年間300-400件のPCIを施行しており、有数の症例数です。治療スケジュールを決めて待機的に施行する症例に関しては、事前にカンファレンスを行い、適切な治療法を選択します。多枝病変や左冠動脈主幹部などの複雑病変、心臓弁膜症など他の心疾患合併例では、PCIではなく外科手術が選択される場合もあります。当院循環器センターでは、心臓血管外科を含めたハートチームでカンファレンスを行い、最適な治療法を選択しています。

PCI症例のうち、急性心筋梗塞など緊急症例は年間100-150例で、心肺停止や心原性ショックなど重篤な症例に対しても24時間365日体制で対応しています。必要に応じて、大動脈内バルーンパンピング(IABP)、 経皮的心肺補助装置(PCPS・ECMO)などの循環補助下でのPCIも施行しています。

当院のPCIは、大半の症例を橈骨動脈(手首の動脈)アプローチで施行しており、患者さんの負担が少なく、治療後早期に歩行や食事が可能です。ただし、腕の血管が狭窄しているなどの理由で、より太い股の動脈(鼠径動脈)からの治療が必要な場合もあります。鼠径動脈を介してカテーテル治療した場合、出血しやすいため、術後しばらく安静が必要となります。

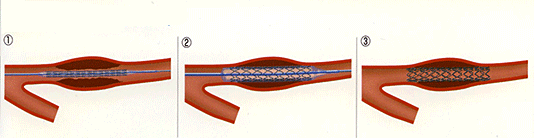

治療に際しては、狭窄している冠動脈にステント(金属製の管)を留置して拡張することが一般的で、当院でも様々な種類のステントを常備しています。しかしながら病変部位や病変性状、あるいは患者さんの病気の背景から、生体にとって異物である金属ステントを留置することが躊躇される場合もあります。近年、ステントの再狭窄症例や、比較的小さな径の冠動脈に対しては、再狭窄を予防する薬剤(パクリタキセル)でコーティングされた薬剤溶出性バルーン(Drug-Coated Balloon = DCB)の使用可能です。当科では、生体にとって異物である金属ステントを使用しない治療(stentless PCI)も数多く施行しています。ステント内再狭窄症例や金属アレルギー、ステントの留置が不適当な病変へのPCIでは、積極的に施行しており、これまでのところ良好な成績が得られています。

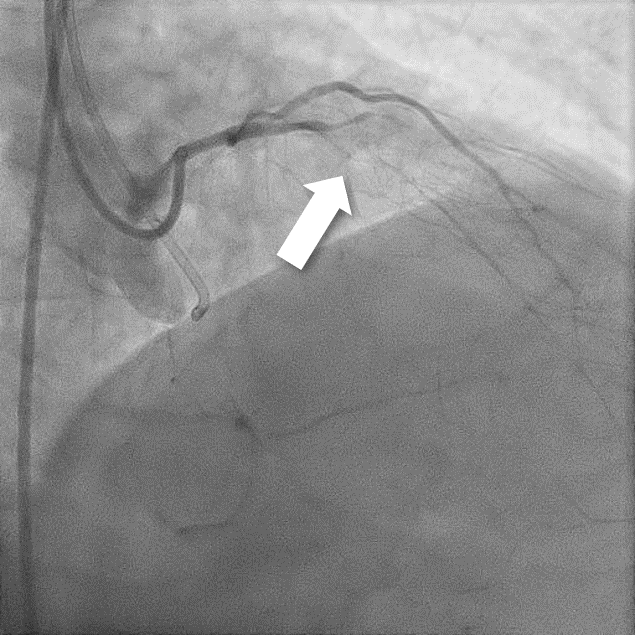

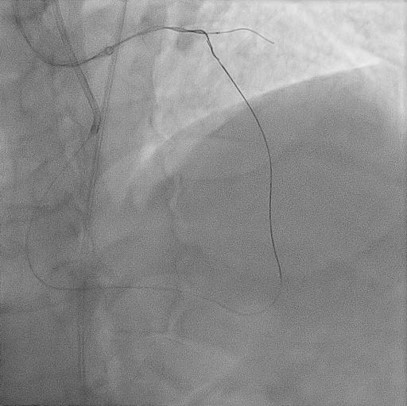

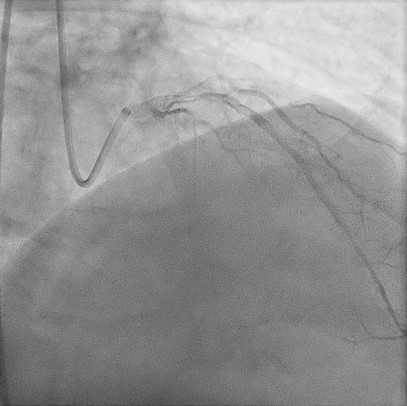

長期に渡り閉塞した冠動脈(CTO)病変は、内腔が硬くなり、その道筋も分かり難いため、ガイドワイヤーの通過が非常に困難となり、単なる狭窄病変に比べて、治療の難易度が高く成功率が低くなります。また、CTO病変では、カテーテル治療に伴う血管損傷のリスクが高く、したがって合併症が多くなる可能性があります。また、PCIの成功率が低いと考えられる症例では、冠動脈バイパス術を選択したり、薬物治療に留めざるを得なくなることがあります。当院循環器内科では、安全に配慮しながら、CTO病変に対してもPCI治療を行っており、成功率は7~8割程度となっております。

①PCI前

LADの近位部で閉塞(白矢印)しており、LADの末梢は側副血行路を介してかろうじて造影されている。

②PCI中

右冠動脈からの側副血行路を介して、

ガイドワイヤーがLADの閉塞部を逆行性(retrograde)に通過した。

③PCI後

最終的に、LADのCTO病変にステントを留置した。CTO病変は良好に拡張され、順行性血流が得られた。

現在冠動脈に使用されているステントの大半は、再狭窄予防のため特殊な薬剤でコーティングされた薬剤溶出性ステント(Drug Eluting Stent = DES)となっています。DESの骨格は金属であるため、生体にとっては異物ですが、様々な改良が重ねられることで、生体適合性も改善されています。

ステントを用いたPCI

出典:インフォームドコンセントのための心臓・血管病アトラス(トーアエイヨー)

拡張するバルーンの表面を、パクリタキセルという薬剤でコーティングしています。バルーン表面の薬剤が、拡張時に血管壁に浸透することで、治療後の再狭窄を抑制します。従来のバルーンのみでの拡張に比較して優れた効果を発揮します。

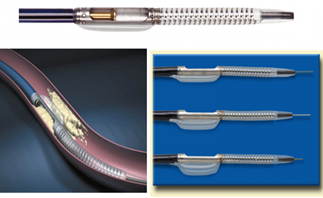

薬剤溶出性バルーン DCB (Sequent® Please)

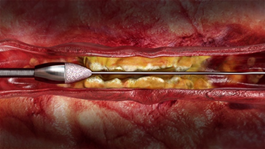

透析患者さんや糖尿病患者さんは、冠動脈硬化が高度な場合が多く、しばしば冠動脈壁に石灰化と呼ばれる、硬い骨のような組織が沈着する場合があります。石灰化が高度で硬い病変では、治療デバイスが不通過、あるいは、バルーンやステントによる拡張が困難な場合があります。ロータブレーター(Rotablator™)は、その先端がダイヤモンドチップでコーティングされており、高速回転することで、石灰化病変を削り取ります。また、2021年度からは、ダイヤモンドバック(Diamondback 360® , Coronary Orbital Atherectomy System)という新しいタイプの石灰化病変を削り取るデバイスも導入しました。これら特殊なカテーテルデバイスを用いた治療には、施設基準が設けられており、施行可能な医療施設は限られています。当院では必要な施設基準を満たしており、病変に応じたデバイスの選択や使い分けが可能です。

ロータブレーター(先端が高速回転することで、石灰化病変を削り取ります。)

ダイアモンドバック(高速回転するシャフトで、広範囲の石灰化病変を削り取ります。)

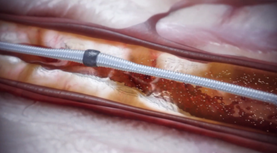

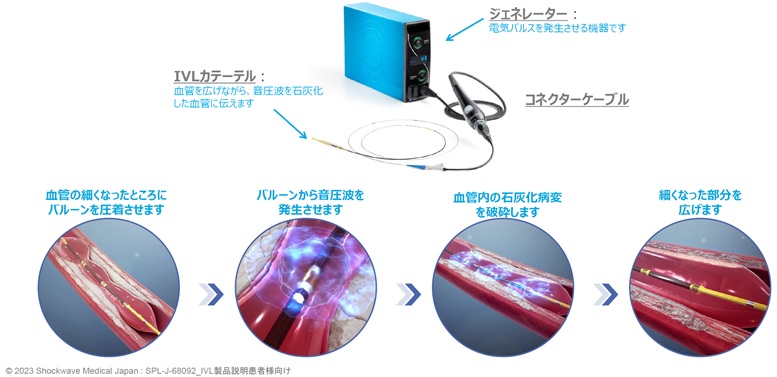

上述の通り、冠動脈硬化が高度で石灰化が強い場合はロータブレーター(Rotablator™)、ダイヤモンドバックが使用されますが、2023年3月より第3の治療法である血管内破砕デバイス:Intravascular Lithotripsy(IVL)(SHOCKWAVE™︎)が日本で承認され、当院でも同年9月より使用可能となっております。

SHOCKWAVE™︎は、従来の石灰を削る治療とは異なり、衝撃波(音圧波:sonic pressure wave)を発するバルーンが石灰に無数の細かい亀裂を入れ、石灰化の強い病変を柔らかくします。この衝撃波は、細かい粒子が血管の下流に流れることがロータブレーターやダイヤモンドバックと比較し少ないとされています。もともとは腎・尿路結石の治療に用いられていた体外衝撃波治療を応用して開発されたデバイスで、海外では日本に先行して冠動脈治療に応用されていました。従来の治療法と比較しメリットもある治療法ですが、石灰を削るロータブレーター/ダイヤモンドバックを用いて治療を行うことが適切である場合もあり、使い分けることにより治療成績の向上を図っています。現在の適応では原則ステント留置を行う必要があります。

冠動脈粥腫(プラーク)を鉋のように削り取るデバイスで、偏心性に多量のプラークを有する病変に対して、病変部のプラーク量を減らし、十分な内腔を確保する目的で使用します。分岐部病変において、本幹を拡張した際の側枝の狭窄や閉塞を防ぐのに有効です。また、上述のステントを留置せず、薬剤溶出性バルーン(DCB)を使用した治療時にも非常に有効と考えられています。

DCA(方向を定めてプラークを切除することで、内腔を確保します。)

カテーテル先端から照射されるレーザー光が分子結合に直接作用して分解することにより、冠動脈を狭窄あるいは閉塞させている動脈硬化組織や血栓を蒸散させ、除去することができます。血管が完全に閉塞していて、他のカテーテルが病変部位を通らない場合に使用することがあります。血小板の凝集作用を抑制したり、血液凝固線溶系に対して線溶系の賦活化作用も報告されており、血栓の蒸散作用とも合わせて、心筋梗塞に代表される急性冠症候群の治療にも効力を発揮します。

ELCA(病変組織や血栓をレーザー光により蒸散させることで、内腔を確保します。)

心臓は全身に血液を送り出す筋肉ポンプであり、通常一定のリズムで、規則正しく拍動しています。そのリズムが乱れる状態が不整脈ですが、脈が遅くなる徐脈性不整脈と脈が速くなる頻脈性不整脈とに大別されます。放置しておいても構わない不整脈もありますが、生命に関わる怖い不整脈もあります。

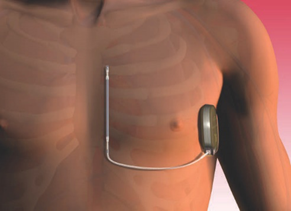

薬剤の副作用など明らかな誘因がなく、症状を有する徐脈性不整脈に対しては、心拍数を増加させるために、永久ペースメーカー植込みを検討します。通常、刺激を送り出すリードと呼ばれる導線を、静脈を介して心内に留置し、リードに接続された機械本体を皮下に植え込みます。不整脈の種類や患者さんの全身状態によっては、機能は制限されるものの、植え込みの簡便なリードレスペースメーカー(文字通りリードを有さず、本体を心腔内に直接植え込むタイプ)を選択することもあります。当院循環器センターでは、これら一般的なペースメーカーに加えて、特殊な病態の心不全に対する心臓再同期療法(CRT)や心室細動などの致死性不整脈に対する植込み型除細動器(ICD)植込み術なども行っています。ICDには、従来からの経静脈リードを用いたタイプに加え、新たに皮下植え込みタイプ(S-ICD)も登場しました。当院では、いずれの植え込み手術も可能ですが、選択されるデバイスの種類は、不整脈の種類や患者さんの状態を考慮しながら、決定します。また、これらのデバイス植込み手術は、心臓血管外科と協同で、それぞれが得意分野を分担しながら行っています。

皮下植え込みタイプ除細動器(S-ICD) (画像提供:ボストン・サイエンティフィック社)

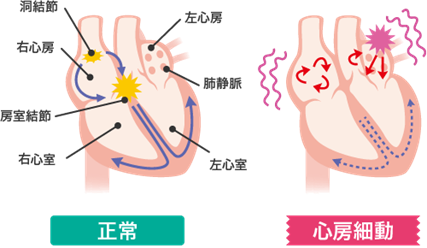

治療を必要とする頻脈性不整脈の中で最も患者数が多いのが心房細動です。年齢とともにその罹患率は増加し、最近の報告では、生涯罹患率が、3人に1人程度と言われています。心房細動は、心臓の上の部屋(心房)が高頻度かつ不規則に興奮すること(細動)で、脈のリズムに規則性がなくなり、頻脈になることの多い不整脈です。動悸や胸苦しさのため日常生活に支障をきたす場合があること、左上の部屋(左心房)が規則正しく収縮出来ないため、内部に血の塊(血栓)が形成されて、脳梗塞などの原因になりうること、長期に持続すれば心臓のポンプ機能が低下して心不全に陥る可能性が高いことなどが問題になります。まずは心房細動と診断することから始まりますが、症状がないまたは軽いため心臓の病気であることを患者さんが認識出来ないこともよくあります。心房細動は、長期的には上記のような問題を起こすことが予想されるため、日常生活で困っていないからと言って放置しておいてはいけません。かかりつけ医や健診での定期的な心電図記録も重要ですが、普段から自分で脈の乱れがないかを確認する習慣(検脈)が最も簡便かつ有用です。

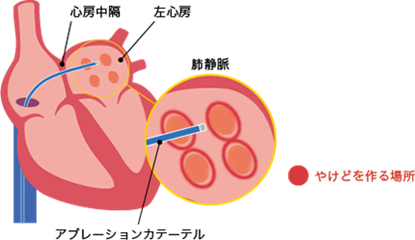

正常脈(洞調律)と心房細動の違い(画像提供:日本ライフライン)

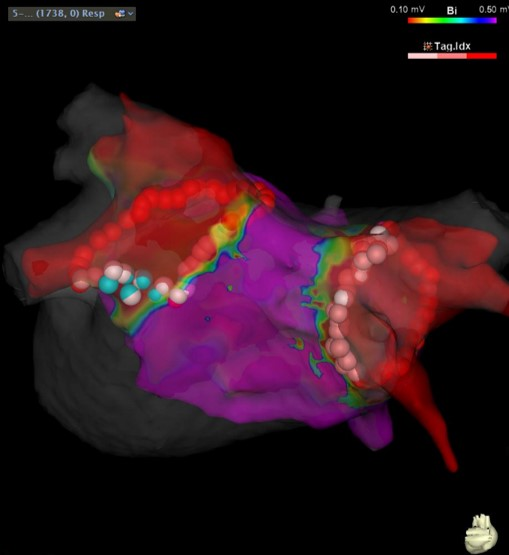

心房細動の診断がつけば、まずは持続時間や出現頻度、血栓塞栓症および出血性合併症のリスクを評価した上で、抗凝固療法の導入を検討します。最終的には心房細動の持続や頻度を減少させ、規則正しい脈(洞調律)を維持できることが望ましく、近年の代表的な治療法がカテーテルアブレーション(経皮的カテーテル心筋焼灼術)です。心房細動のほとんどは、肺から心臓に血液を戻す血管(肺静脈)から左心房に侵入する異常な電気的興奮が原因であり、肺静脈と左心房とのつなぎ目を高周波カテーテルで焼灼(やけどを作る)すること(肺静脈隔離術)により、心房細動の持続や頻度を減らせることが証明されています。心臓に対する侵襲的な治療であるため、重篤な合併症を起こす危険性も皆無ではありませんが、それを上回る効果が期待できることから、現在では標準的な治療法として確立しています。ただし、全ての心房細動に効果があるわけではありません。高周波カテーテルによる肺静脈隔離術が一般的ですが、当院ではクライオ(冷凍)バルーンアブレーションやレーザーバルーンアブレーションも導入しており、心房細動のタイプや心臓の形態などを評価した上で、患者さんに適した治療法を選択致します。

心房細動以外にも様々な種類の頻脈性不整脈(発作性上室性頻拍や心室頻拍など)が存在しますが、ほとんどの頻脈性不整脈に対してカテーテルアブレーションが有効です。カテーテルアブレーションによって、不整脈を根治出来れば、お薬を内服する必要もなくなり、QOLの向上も期待出来ます。不整脈の症状でお困りの際は、是非一度当院循環器内科を受診下さい。詳しくご説明させて頂きます。

高周波カテーテルシステムによる肺静脈隔離術(画像提供:日本ライフライン)

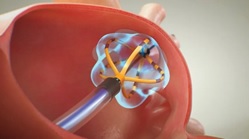

発作性心房細動に対して、パルスフィールドアブレーション(PFA)という新たな治療法が登場しました。PFAは、カテーテル電極で高電圧の電場(パルスフィールド)を形成することにより、極めて短時間で心筋細胞のみを選択的に障害して肺静脈を電気的に隔離します。従来の高周波通電や冷却バルーンによる熱エネルギーを利用した治療法では、食道・胃腸障害、横隔神経麻痺、治療後の肺静脈狭窄等、心臓周辺の組織・臓器の障害や合併症に注意が必要でした。PFAは、標的とする細胞毎に設定された電場条件により、細胞膜に微細な穴をあけて細胞を死滅させる不可逆的電気穿孔法という技術を応用した治療法です。心房細動に対して使用するPFAは、心筋細胞のみを特異的に障害するため、周辺組織への障害や合併症の頻度が極めて低いと考えられています。欧米では、数年前よりPFAの臨床使用が開始され、高い有効性と安全性が証明されており、今後日本でも普及していくことが期待されます。当院ではBoston Scientific社のPFAシステムであるFARAPULSETMを四国3施設目として導入し、2025年1月27日からPFAを用いた心房細動治療を開始しました。患者さんにとって最善の治療法を選択してご提供できるよう、今後も努力を続けて参ります。

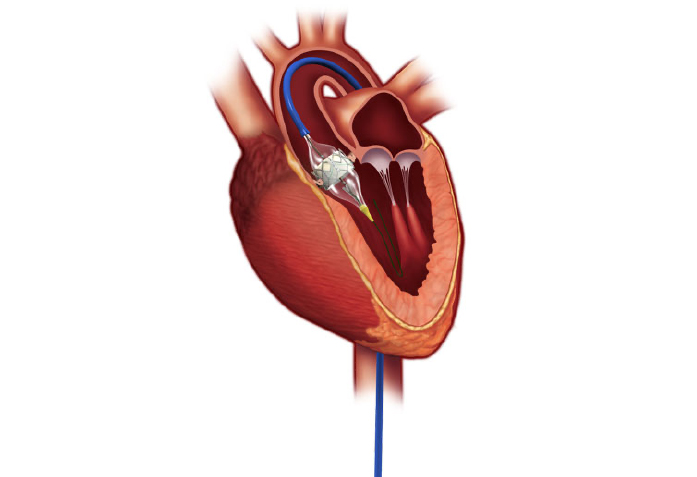

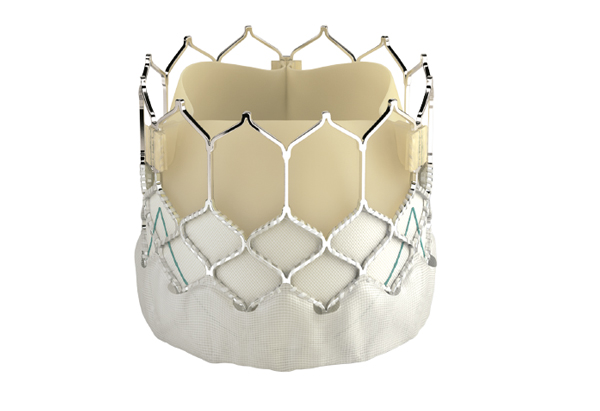

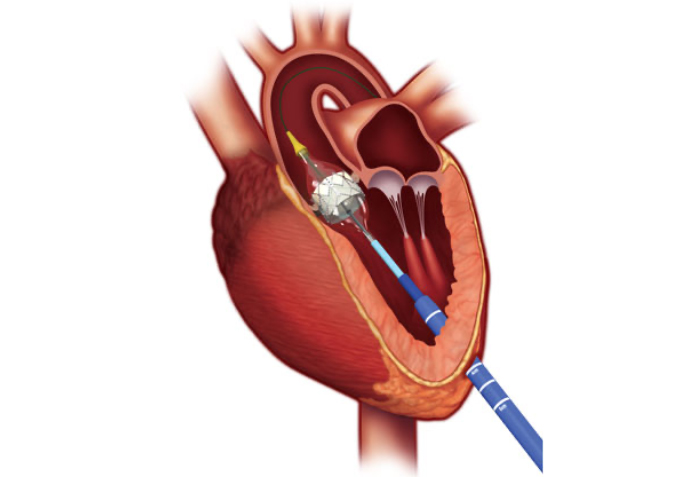

当院循環器センターの新たな取り組みとして、2019年10月より、重症大動脈弁狭窄症(Aortic Stenosis = AS)に対する経カテーテル大動脈弁置換術(Trans-catheter Aortic Valve Implantation = TAVI)の提供を開始しています(図)。

画像提供:エドワーズライフサイエンス(株)

アプローチ部位や選択する人工弁の種類は、患者さんの大動脈弁の性状やカテーテルが通過する動脈の状態等によって変わります。

ASは、心臓の出口にある大動脈弁が、石灰化により硬化・狭小化する病気です。昨今の高齢化社会の進展とともに、ASをはじめとする心臓弁膜症の患者数も増加してきています。ASは、重症化すると、心臓から血液が十分に駆出されず心不全状態となり、突然死をきたすことも多い予後不良な病気です。従来、ASの治療手段としては、開心術による人工弁置換術(Surgical Aortic Valve Replacement = SAVR)が一般的でしたが、SAVRは侵襲度が高く、体力に不安のある患者さんにおいては、手術が躊躇われることも多いのが実情です。

TAVIでは、カテーテルを用いて、狭小化した大動脈弁の内側に、人工弁を留置します。カテーテルは、太腿の付け根の動脈(経鼠径アプローチ)や心臓近くの肋間(経心尖アプローチ)から挿入します。カテーテルの挿入部しか切開しないため、SAVRに比較して、出血量も少なく、手術時間も短くて済みます。低侵襲な治療であるTAVIは、術後回復も早く、合併症の発生リスクも低いため、高齢者や体力の低下したハイリスクな患者さんに適した治療法と考えられます。当院におけるTAVI導入にあたっては、異なる診療科・職種からの意見も重要であると考えられるため、多職種からなる心臓血管病治療チーム(ハートチーム)を立ち上げました。患者さん毎に、最適と考えられる治療法をハートチーム全体で決定しています。ハートチームには、循環器内科に加え、心臓血管外科、麻酔科、血管外科、リハビリテーション科、その他複数部署のスタッフが職種の垣根を超えて加わり、それぞれの立場から治療に貢献しています。

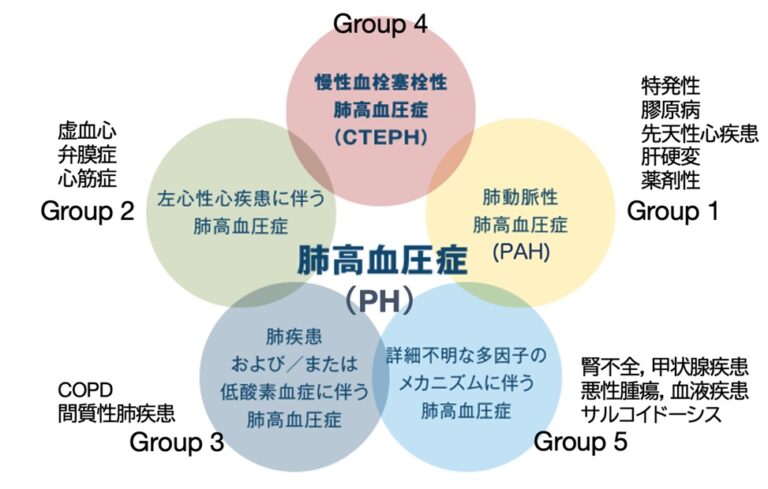

肺高血圧症は様々な原疾患により肺動脈の血流が低下し、強い息切れにより生活の質(QOL)が低下するだけでなく、決定的な治療方法がなく徐々に進行することから、生命予後も極めて悪い疾患群です。しかし、肺動脈性肺高血圧症(PAH)に対する様々な薬物療法や慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)に対する非薬物療法が開発・確立され、心臓カテーテル検査を含めた各種検査による正確な診断、早期からの治療介入、原疾患の治療を併せることで、根治は不能ながらQOL・予後が共に大きく改善してきている疾患群です。このために単一の診療科だけでなく、関連診療科・医療機関と協力して全人的な加療を進めています。

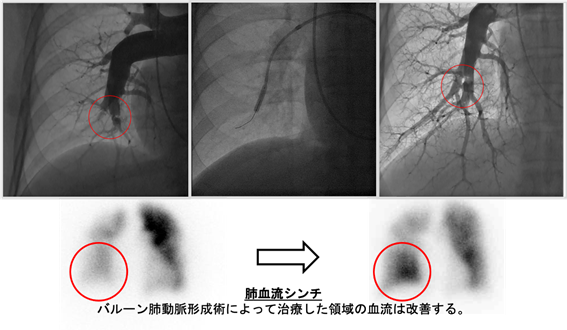

CTEPHは深部静脈血栓症などで発生した血栓が肺動脈を閉塞させ、適正な抗凝固療法の後にも残存(器質化)することで生じます。この器質化した血栓は薬剤で消退することはなく、外科手術(肺動脈血栓内膜摘除術;PEA)やカテーテル治療(経カテーテル肺動脈形成術;BPA)が治療の原則として推奨されます。難病の位置づけですが、これらの治療によって余命だけでなく、QOLも大幅に改善する事が可能な疾患です。

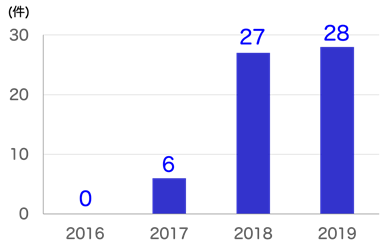

しかし、四国内にはPEAを単独で行える施設はないため、九州大学・神戸大学・国立循環器病センターなどの各地域でPEAを行える施設と連携し、様々な理由でPEAが不適・希望されない場合にBPAを行っています。肺動脈の広範囲を治療する必要があるため、1人の患者さんに複数回のBPAを行う必要があり、治療が完結するには数ヶ月を要します。

CTEPHに対するBPA(左:治療前,中:拡張中,右:治療後)(当院施行例)

PEA・BPAのいずれも合併症は皆無ではなく、重度のものも時に起こり得る、リスクを伴う治療です。このため、患者さん毎の状態や背景に合わせて最適と考える治療方針を提案しています。

当院は四国で唯一の日本循環器学会認定BPA実施施設(2025年4月時点)で、日本循環器学会認定BPA実施医がこの治療を行っています。

肺動脈性肺高血圧症(Pulmonary Arterial Hypertension;PAH)は様々な疾患だけでなく、時に他の疾患の治療薬も原因となる、肺動脈の血流が低下する進行性の病気です。

治療は薬物療法で、内服薬・吸入薬・注射薬の中から選択・調整して治療を進めていくことになりますが、重症度・お持ちのご病気・臓器機能によって適する薬剤や量は全く異なります。

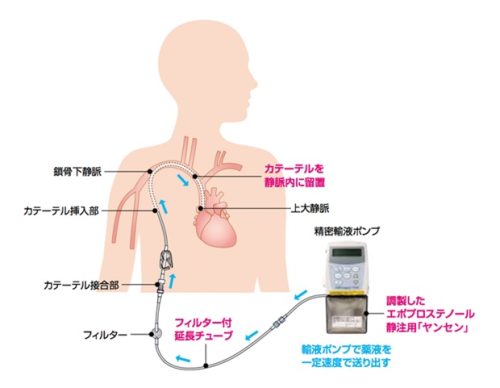

特に重症の患者さんは在宅医療としての内服薬以外の治療が必須となりますが、病状だけでなく、療養背景なども確認しながら導入・継続していくことが重要です。

在宅持続静注療法(画像提供:pah-info.jp)

吸入療法(画像提供:持田製薬株式会社)

当院では在宅持続静注療法を含む、全ての肺高血圧症治療薬(肺血管拡張薬)の導入・管理を多職種が関わって行っています。また、遠方の患者さんは通院負担も考慮して、かかりつけ医・基幹病院と連携して導入後の管理を行っています。

当院でも2017年9月よりBPAの施行を開始し、2020年3月まででCTEPH 15例に対して65件のBPAを行い、以下の治療効果を挙げています。

| BPA前 | BPA後 | |

|---|---|---|

| 平均肺動脈圧 | 42.4mmHg | 21.9mmHg |

| 肺血管抵抗 | 7.8 w.u. | 3.1 w.u. |

| SpO2(室内気) | 81.40% | 92.50% |

| HOT離脱率 | 70% | |

| 肺血管拡張薬離脱率 | 90% |

このようにBPAは、CTEPH患者さんの生命予後だけでなく、運動機能・QOLも著明に改善します。しかも抗凝固薬を適切に継続することで再発はほとんどなく、難病の位置づけながら「根治」を目指せうる時代となっています。

ただし、カテーテル治療に伴う合併症は皆無ではなく、重度の合併症も稀ながら発生します。また、広範囲の肺動脈を治療する必要があるため、一人の患者さんに、複数回のBPAを施行する必要があり、治療が完結するのに数ヶ月を要します。その治療効果は絶大ですが、リスクを伴う治療であることも事実であり、個々の患者さんの全身状態や背景に合わせて最適と思われる治療法を提案しています。

当院循環器センターでは、薬物治療抵抗性の重症心不全・心原性ショックに対する急性期治療として、種々の機械的補助循環装置の導入が可能です。当センターでは、経皮的に挿入可能な機械的補助循環装置として、以下の3つの装置を常備しています。重症心不全患者さんの救命率向上のため、各々の病態や時期に応じて、適切な治療が選択できるよう努めています。

① IABP (大動脈バルーンパンピング)

② PCPS (経皮的心肺補助循環装置: V-A ECMO)

③ IMPELLA(インペラ) 補助循環用ポンプカテーテル

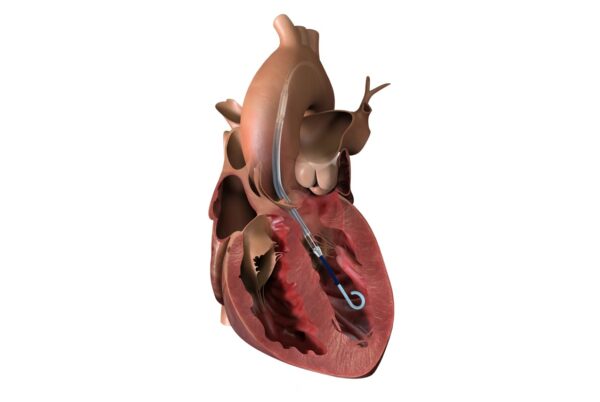

IMPELLA(インペラ)とは?

当センターでは、従来の補助循環装置であるIABP及びPCPS(V-A ECMO)に加えて、2022年度より新たな補助循環装置としてIMPELLAを導入しました。IMPELLAは、経皮的または経血管的に左心室に挿入され循環補助を行う心内留置型ポンプカテーテルです。収縮力の低下した左心室から直接脱血を行い、大動脈へ順行送血を行うことで、従来の補助循環装置と比較して、より強力に左室機能を補助することが可能です。IABPやPCPSによる従来の補助循環のみでは循環補助が不十分と想定される病態(極めて重症の急性心筋梗塞や劇症心筋炎など)が対象になります。

当院循環器センターでは、重症心不全患者さんの救命率向上のため、

各々の病態や時期に応じて、適切な治療が選択できるよう努めています。

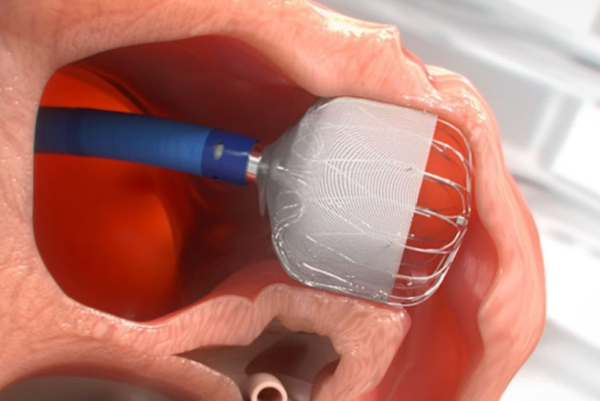

WATCHMAN™デバイスによる左心耳閉鎖術は、2019年9月に保険適応となった新しいカテーテル治療です。心房細動の患者さんは、左心耳という凹みに血栓を形成しやすく、脳梗塞をはじめとする血栓塞栓症を高い確率で発症します。WATCHMAN™は、心房細動患者さんにおける脳梗塞予防を目的として使用されます。本デバイスは、鼠径部の静脈から挿入したカテーテルを介して挿入され、左心耳を閉鎖することで、左心耳内の血栓形成を防ぎます。これにより、脳梗塞のリスクを抗凝固療法と同等に抑制しながら、抗凝固薬を中止できる可能性が生まれます。

この治療は、全身麻酔下に経食道心エコーおよびX線透視装置を使用して行われます。心房細動のため、本来長期間にわたって抗凝固療法が必要とされるものの、出血リスクを伴う併存症のため抗凝固薬の服用が難しい患者さんや、過去に重篤な出血を経験した患者さん等が主な適応となります。例えば、脳出血や消化管出血で輸血を要した患者さん、あるいは複数の抗血栓薬を服用する必要がある患者さん等が挙げられます。本治療は、出血リスクのある心房細動患者さんにとって重要な治療選択肢の一つとなります。

平成15年5月よりCCUホットラインの運用を開始し、緊急を要する循環器疾患が疑われる状態で、院外医療機関の医師や救急隊から、受診や搬送の要請があれば、原則24時間365日お断りすることなく受け入れをしています(循環器当直医1人に加えて拘束医1人が常に待機)。

当院循環器センターは、循環器内科と心臓血管外科によって構成されており、殆ど全ての心臓血管病に対応出来る体制ですが、高齢者の患者様も増加する中で、当院単独では対応困難なケースも増えてまいりました。

今後は、地域の医療機関との連携を推し進め、急性期から慢性期までの途切れのない診療体制を築くことが非常に重要であると考えています。一方、我々が担う急性期心臓血管病に関しては、様々な治療法が日進月歩で、導入されています。個々の患者様に、適切な治療をお届けするために、高精度の治療法やエビデンスを常に学び続けることも、我々の責務です。

今後も、当院循環器センターを訪れる全ての患者様の生活の質(QOL)と生命予後を改善するために、常にベストを尽くして、診療に当たって参ります。