運動器疾患(骨折、変形性関節症、脊椎脊髄疾患など)・脳血管疾患(脳梗塞、脳出血、脳腫瘍など)、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患(COPD)、間質性肺炎、肺癌など)・循環器疾患(心不全、心筋梗塞など)・がん疾患(悪性リンパ腫、白血病、胃癌、大腸癌、乳癌など)などの患者さんに対して、理学療法を提供しています。

手術を必要としている整形疾患や外科系疾患の患者さんたちには、手術前からリハビリテーションの説明・指導を行い、安心して手術後の離床ができるよう取り組んでいます。また、手術後翌日・病気の発症早期から積極的にリハビリを開始し、早期離床、トイレなどの移動の確立、体力・筋力の低下による廃用症候群の予防に務め、日常生活動作(ADL)の改善・QOLの回復を目指します。

リハビリテーション部は、北棟の最上階(6階)に位置しています(写真①)。屋外に庭があり、スロープや階段を設置しており、屋外歩行練習ができるようになっています(写真②)。また、屋外に出ることで季節を感じ気分転換を図ることもできます。

リハビリ室には心肺運動負荷試験(CPX)を行う機器を設置しており、運動中の心臓の機能・肺の機能・骨格筋機能を同時に測定でき、運動能力・心肺機能の指標を算出し、退院後の運動・生活指導を行っています。検査の際には、医師も同席し実施しています(写真③)。

当院では急性期病院のため、救急で入院した患者さんや術後の患者さんが多いため、リハビリテーション室よりも病棟やICU/CCU/HCUなどベッドサイドからの訓練も多い状態です(写真④)。

食べることや服の着替え、仕事や家事、趣味など、人の日常生活に関わる全ての諸活動を「作業」と呼んでいます。

急性期病院における作業療法士の役割は、対象となる疾患が多い為に多岐にわたります。特に、長期臥床による心身機能低下を予防する為に、早期からの介入によって寝たきりを予防するように努めています。

また、入院や手術に起因する高齢者のせん妄(様々な要因によって引き起こされる意識障害であり認知症に似た症状を呈する)への予防・対応として、その人が慣れ親しんだ作業活動やレクリエーション、覚醒度を向上する為の離床訓練を積極的に行っています。

言語聴覚士とはリハビリテーションを通して、言葉によるコミュニケーションに問題がある患者さんに対し、一人一人の状態に合わせたコミュニケーション手段の獲得をサポートし、また、摂食・嚥下に問題がある患者さんに対しては、一人一人の状態に合わせた食事方法、食形態の検討を行うリハビリテーション専門職です。当院には現在6名の言語聴覚士が在籍しています。

言語聴覚療法では、入院患者さんに対し失語症や構音障害、高次脳機能障害、摂食嚥下障害についての評価及び訓練を実施しています。対象疾患は多岐にわたり、各科・各部門と連携して入院後早期からリハビリテーションの介入をし、患者さんの1日も早い回復を目指し日々取り組んでいます。

摂食嚥下障害に対するリハビリテーションは、言語聴覚士の主な業務の一つです。特に脳卒中発症直後の患者さんの約50%に摂食嚥下障害が認められるとも言われており、早期から言語聴覚士が介入し、できる限り速やかにかつ安全に経口摂取が開始できるよう、日々取り組んでいます。また、高齢化により、近年は摂食嚥下障害を原因とする誤嚥性肺炎で入院される患者さんが増えていますが、その他にがんや心疾患等で入院した患者さんが、実は摂食嚥下障害も抱えていた、というケースも増加傾向です。これらの患者さんに対しても我々言語聴覚士が摂食嚥下リハビリテーションを実施しています。

なお、当院では必要に応じて耳鼻咽喉科の協力の下、VE (嚥下内視鏡検査)・VF(嚥下造影検査)検査を実施し、それにより患者さんの嚥下状態をより詳細に把握し、耳鼻咽喉科医師とともに訓練プログラムや食事形態、栄養方法の検討を行っています。

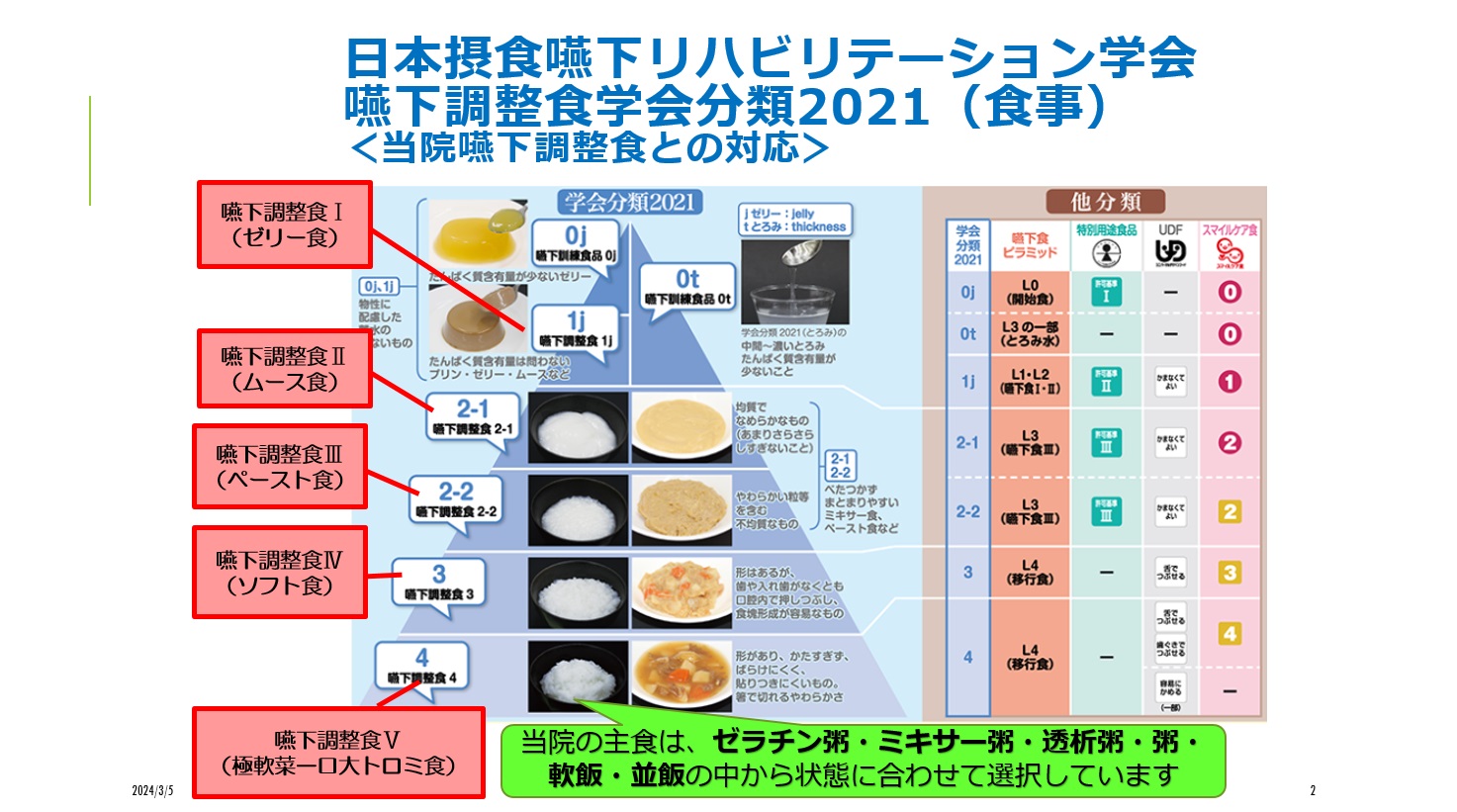

また、摂食嚥下障害の患者さん用に5種類の嚥下調整食を準備しており、各患者さんの状態に合わせてこれらの嚥下調整食を提供しています。

失語症や高次脳機能障害の患者さんに対しては、入院後なるべく早い段階で、患者さんと医療従事者・ご家族とのコミュニケーション手段を確保することを目指しています。また、状態が安定すれば必要に応じてSLTA(標準失語症検査)やWAIS-Ⅳ(ウェクスラー成人機能検査)などの検査を実施しています。それらにより患者さんの言語や高次脳機能の状態を把握し、社会復帰に向けた適切な訓練及び患者さん本人やご家族へのサポートを行っています。